董海鹏,男,山东青州人,陕西师范大学历史文化学院中国史2020级博士研究生,导师介永强教授,研究方向为隋唐文化史、艺术考古。2023年,该生荣获博士研究生国家奖学金。

潜心学术,不矜不伐

董海鹏自2020年9月入学以来,就树立了崇高的学术目标。他潜心学术研究,先后出版著作1部(29万字),在《美术》《中国美术研究》《唐史论丛》《唐研究》《中国社会科学报》《历史教学》等刊物上发表学术论文十余篇;主持并完成陕西省社科基金项目一项,教育厅项目一项,参与完成省级以上课题3项。他曾三次获得陕西师范大学“研究生积学奖学金”,两次荣获陕西师范大学“隋唐史研究传承奖”;多次被评为陕西师范大学“优秀研究生”“优秀共产党员”。他所撰写的《大唐长安行》荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

面对所获成绩,他总是以“满招损,谦受益”的古训自戒,始终保持着谦虚谨慎的作风。他把《礼记•中庸》的名句“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也”作为自己的座右铭,经常反省自己的不足之处,专心做好学术研究,不断突破自我,力求创新精进。这对一个博士研究生而言,是难能可贵的。

坚守初心,迎难而上

董海鹏是一位心怀理想、抱负的有志青年。早在本科阶段,他就树立了远大志向,希望将来成为一名对社会和人民有用的专家学者。然而,他的求学之路并非一帆风顺。他在本科和硕士期间学的是与美术相关的专业,攻读中国史博士学位是一个不小的挑战。为了弥补自己专业知识的欠缺,他在考博之前系统地学习了历史理论知识,研读今人论著和原始文献。读博之后,在导师介永强教授的帮助下,经常“补课”,努力“长善救失”。正所谓“为者常成,行者常至”,经过长期的系统学习和刻苦钻研,他将原有的美术背景知识和目前从事的相关历史研究进行了有机链接,在跨学科的基础上取得了创新性的研究成果。

历史长空,星云密布。对每一个历史学人来说,长期的积累生涯是一个不得不经历的过程,毕竟学如太史公,也难免十年求索;才如钱穆,也需要日夜诵读古经。历史的学习与研究是漫漫征途,必然会遇到各种困难。古人云:“靡不有初,鲜克有终”;“不忘初心,方得始终”。意思是说人们都有理想,但很少有人能够实现,因为不少人在遇到困难时放弃自己的目标。只有坚守初心,百折不挠的人,才能实现自己的理想。董海鹏对此深有体会。他在遇到挫折和困难的时候,常用阎立本潜心学画的事迹来勉励自己,以先贤为榜样,坚守初心,迎难而上,这是他在学术上能够不断成长的重要原因。

普及文化,润物无声

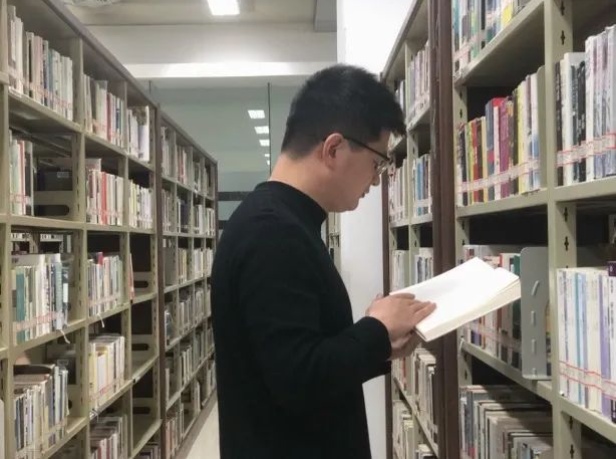

作为一名中共党员,董海鹏不仅注重个人修养,而且在做好科研的同时,积极投身志愿服务。他认为向民众普及中华优秀传统文化,对树立文化自信具有重要意义,因此以传播优秀传统文化为己任。他曾携《大唐长安行》一书参加万邦书店+符号中国馆、方所书店、陕西省广播电视台《文化三秦》栏目的公益讲座活动,向大众普及大唐文化。

董海鹏性格开朗,善于演讲。他从读书应考、为官从政、追求时尚、享受美食、买房安居等方面向听众讲述唐人的生活细节,融思想性、知实性和趣味性于一炉,引导听众品味博大精深的唐代文化,受到热烈的欢迎,起到了润物细无声的作用。

抱定青春志,风霜恒不渝,这是对董海鹏最好的写照。他一直秉承初心、潜心学术、普及文化……相信他一定会在学术研究的道路上行稳致远,为社会做出更大的贡献。愿他鲲鹏展翅,负重高飞,在历史的天空中,扶摇直上。